最近歯の黄ばみが気になるようになった…

全体的に歯茎が痩せてしまった…

ブラッシング時の出血が増えた…

年齢と共に変化する口腔内、気付かないまま進行する歯周病…

~現役歯科衛生士がおすすめする、オーラルケアをご紹介します~

歯の黄ばみの原因は?

1.コーヒーや紅茶、タバコなどの着色

2.①の外来性色素沈着が歯石の上に沈着している

3.過度なブラシ圧や歯磨剤に含まれる研磨剤でエナメル質が薄くなり、が透けたり露出している

4.先天的にエナメル質が薄く、象牙質の黄みが透けて見えている。※アジア人は比較的エナメル質が薄いと言われています。

①や②の場合

歯科医院での歯周治療(クリーニング)で解決できる可能性があります。

歯石の原因は歯垢(プラーク)が唾液で固くなったものであり、

ブラッシングでは取り除けなくなっているため器材を使って除去します。

歯石を除去することで歯周病の治療にもなるため、

健康保険の範囲内で対応してもらえます。

しかし、細部まで着色を落としたりする作業は自費で行うケースがほとんどです。

日本の健康保険での診察は

「痛みがないこと、嚙めること」が前提のため、

審美的欲求の回復には、健康保険が適用できないことがあります。

日々のオーラルケアで、少しでも歯垢を取り除いておく事が大切です。

エナメル質の表面にうっすら沈着した着色は、

市販の歯磨剤でも除去することができるので

着色除去に有効な成分を記載します。

・無水ケイ酸

・高機能シリカ

・ピロリン酸ナトリウム

・ポリリン酸ナトリウム など

※圧力に注意して、歯ブラシのヘッドを小刻みに水平に動かすと良く取れます。

また、歯ブラシの毛先が丸く平切りになっている「ラウンド毛」

を使用することでより効率よく着色が落とす事ができます。

③の場合

一度失ってしまったエナメル質は回復しません。

現状のエナメル質の厚みを維持できるように、歯科衛生士に薬剤によるエナメル質の密度の強化や、

最適なブラッシング圧のレクチャーを受けましょう。

④の場合

エナメル質は半透明の結晶構造のため、象牙質の黄みが透けて見えている事が多いです。

象牙質の黄みを取るには、脱色する医療ホワイトニングを行います。

【医療ホワイトニング】

ex.オフィスホワイトニング、ホームホワイトニング、

ウォーキングブリーチなどの総称です。

そのオーラルケアは、大丈夫?!

・う蝕も歯周病も歯間ケアが重要

かくれんぼの時は、どこに隠れますか?

できるだけ鬼から遠くに逃げますよね。

細菌たちも同じです。

歯周病菌は特に酸素が苦手なものが多いので、

歯間や歯周ポケットに潜り込んで仲間をどんどん集め、

唾液の自浄作用が効かない場所に逃げることが得意です。

そのため、いかに歯石にせずに歯垢を除去するかがポイントです。

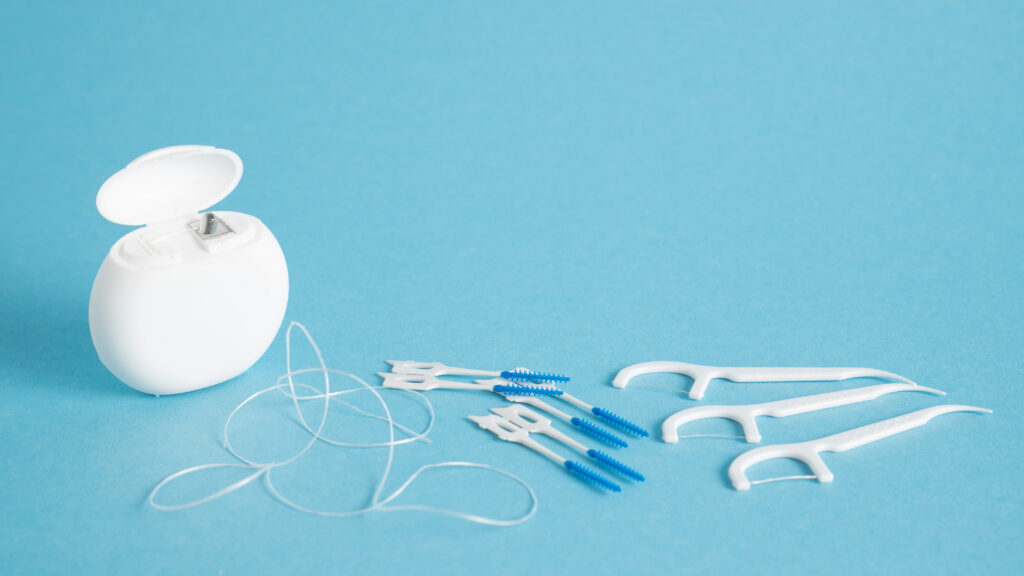

歯間が狭い人はフロスの使用をおすすめします。

ハンドル付きのタイプもあり、側面の歯垢をこそぎ取るのが得意です。

歯間が広めの人は歯間ブラシの使用をおすすめします。

ただし、歯間ブラシのサイズは歯科衛生士に測定してもらいましょう。

規格の合っていないものを使用すると、歯茎が痩せてより歯間がさらに広がってしまうことがあります。

最近では、ジェットウォッシャーの使用をおすすめすることが増えています。

理由としては、以下の点が挙げられます。

・水のみを使用するため、消耗品が少ない。

・手で歯垢に触れることなく除去できる。

・フロスや歯間ブラシが使いにくい部分(歯列矯正装置部、インプラントやブリッジ)の清掃がしやすい。

・防水機能で入浴時や水量調整ができるものが増えている。

・洗口液をタンクに入れる事ができる。

市場価値が上がった事で価格変動が起き、手軽に購入できる価格帯になったとも感じます。

そして、どのメーカーも非常にコンパクトな設計になっています。

筆者は学生時代からジェットウォッシャーは魅力を感じており、訪問歯科などでも活躍できるため、推奨してきました。

しかし、水流で歯垢を除去するため使用場所が限られる事や、水タンクが大きく持ち運びが難しい点がネックでした。

ブラッシングは朝食の先?後?

「寝ている間に細菌が増えると聞くと寝起きのほうが…いいのでは?」

「朝食後に磨かないのは口臭が増えそう」

皆さんはどちらの方が良いと思いますか?

【う蝕予防のためには、朝食後に磨くのが基本です。とはいえ、お口の機能が低下している方は食事中のむせこみを防ぐために準備運動として食前にブラッシングするのもよいでしょう】

“クインテッセンス株式会社 雑誌nico 2024年12月号より”

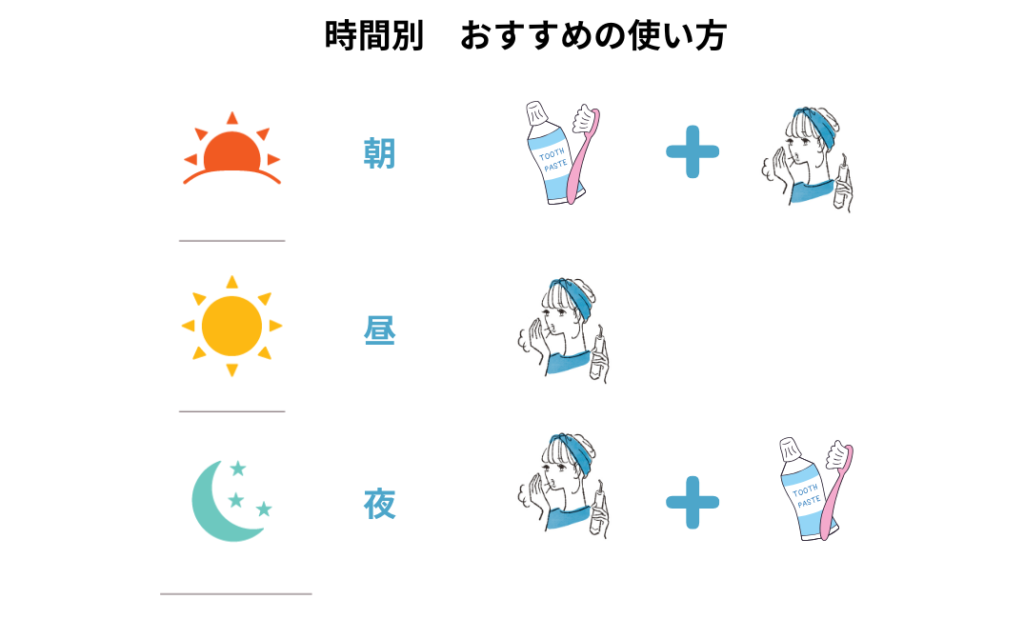

個人的におすすめなのは、寝起きや朝食前はストレートタイプ(薄めないもの)の洗口液を使用し、食後にブラッシングをすることです。

洗口液に含まれる薬用成分CPCは、口腔内の細菌が生む陰イオンを捕らえて死滅させることが分かっています。

※CPCについては配合されていない洗口液もあるため、購入時には確認が必要です。

・キシリトールガムやタブレットの摂取のタイミング

「キシリトール配合」と記載があっても、歯科専売品と市販品ではキシリトールの含有量に違いがあります。

キシリトールの特徴は以下の通りです。

①砂糖と同等の甘さがあり、白樺やトウモロコシの芯などから製造される

②う蝕の原因菌であるミュータンス菌の活動を弱める

③歯垢の付着量を減らし、剝がれやすくする

④エナメル質にある結晶の強化を促進するを強化

基本的には「キシリトール100%」と記載があるものは歯科医院でしか取り扱いができないため、

市販品ではキシリトールの含有率が50%以上のものに加えて、「糖類ゼロ」と記載されているものを選択すると

歯磨きの前後を気にせず摂取できます。

※キシリトールは大量に摂取するとおなかがゆるくなることがあるので、初めて召し上がる方やお子様は少しずつ用量を増やすようにしてください。

【ちょっと寄り道】

~エナメル質と象牙質の関係~

歯の表層はエナメル質、象牙質、セメント質で構成されており象牙質の中には歯髄(歯の神経)が存在します。

また、歯を支えている組織として、歯肉(歯茎)、歯根膜という靭帯、歯槽骨という顎の骨があります。

エナメル質はモース硬度という指数

(硬いものほど大きな数字)では水晶と同じ「7」程度とされています。

このため、歯を削る回転切削器具にはモース硬度「10」といわれるダイヤモンドがコーティングされたものが使用されます。

象牙質は歯髄を守る大切な硬組織ですが、モース硬度は「5~6」とされています。

『象の牙』のような黄色の筒がエナメル質に向かって立ち並んでおり、これを象牙細管と呼びます。

中に含まれる水が浸透圧によって動くことで神経に刺激が伝わり「知覚過敏症」が発症する発生すると言われています。

これを、動水力学説と言います。

“歯の構造と虫歯、痛みのしくみ | Lee’s Academy”

歯科医院で定期検診を受けるタイミング

ここまでお話しした中に何度か”歯垢“”歯石“”着色“と言った歯面への付着物や沈着物について触れてきました。

しかし、人によって修復物があったり、義歯を使用していたりと、口腔内の状態は様々です。

かかりつけの歯科衛生士や歯科医師と協議のもと、定期検診のタイミングをライフスタイルに合わせて提案してもらいましょう。

筆者が定期検診の間隔を決めていく際には、直近でのう蝕処置時のう蝕の進行度、歯周病の数値、欠損歯の本数、歯垢や歯石の沈着度を元に判断しています。

また、身体的な年齢に応じて、口腔乾燥の有無や、内服薬の使用状況なども、都度確認しています。

約2か月~6か月間の間隔で歯科衛生士の主観的な判断だけでなく、患者様も参加していただきながら決めるとなおのこと良いと思います。

まとめ

・外来性色素沈着は歯科医院で除去できますが、日頃から歯垢をしっかりと除去することがう蝕や歯周病の予防にもつながります。

・歯の黄ばみにはいくつかの種類があり、根本的に白さを出すためには医療ホワイトニングが必要な可能性があります。

・歯間ケア用品はご自身に合うものを歯科衛生士に選定してもらうとより良く、ライフスタイルに合わせたジェットウォッシャーの使用、適度なブラッシング圧、洗口液、歯磨剤、キシリトールガムの有効成分など情報を吟味してからご使用いただければと思います。

・定期検診の間隔は口腔内の状況に合わせて無理のない範囲で通院計画を立ててもらうようにすると忘れにくくなります。

以上、歯科衛生士の私がお届けできる最新のオーラルケア情報でした。

医療法人社団秀心会 きざわ歯科医院 歯科衛生士 齋藤麗華